.

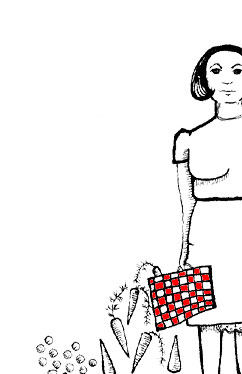

Le sobresalía el refajo. Desde antes de que yo empezara a ir a la escuela, por debajo de la falda de doña Catalina, se asomaba, como buscando respirar, un holán de encaje beige que contrastaba con las medias gruesas, para las várices, que le cubrían las piernas. Yo aún no me alzaba mucho del suelo, un metro veinte, a lo más, pero me tiraba de panza cuando ella pasaba, dizque para jugar a las canicas, a ver si podía mirar algo de aquella tela tan delicada, que no parecía pertenecer a la misma mujer de sesenta años, que era doña Cata.Doña Cata iba diario al mercado; de ida, llevaba colgando del brazo una bolsa de plástico, a cuadros rojos y blancos, que se balanceaba de tan vacía. Al regreso la bolsa no venía llena: un ramo de perejil, dos zanahorias, tres huevos, un bolillo que, sin embargo, pesaban lo suficiente para darle forma a la bolsa de plástico.

Doña Cata compraba su mandado en el estanquillo de Hilarión, igual que todos los del barrio,

porque era el que más fiaba:-Luego le pago, don Hila -le decía mi mamá.

-No se apure, Lolita -contestaba él.

A veces mi mamá y doña Cata se encontraban en el mercado. Más bien no se encontraban, porque mamá le sacaba la vuelta como si le debiera algo y ella miraba a mamá de reojo, como si no se atreviera a cobrarle. Y es que éramos muy pobres, decía mi mamá, cuando le pedía dinero para comprar caramelos. Consuélate con comer frijoles, Luisito, me contestaba dándome un pellizco suavecito en el cachete.

Mi mamá parecía señorita, como la hermana de Polo, mi amigo. O sea, no parecía mamá mamá, igual a las del barrio. Ella caminaba ligerito y no era regañona, hasta se sentaba en el suelo a jugar a las canicas con Polo y conmigo. Así la vio una vez doña Cata. Mamá no pudo sacarle la vuelta, nada más inclinó la cabeza, como queriéndose esconder, pero doña Cata ni en el mundo la hizo, pasó de largo, con el refajo de fuera. Mamá ya no pudo atinarle a la canica y eso que iba ganando.

Quién sabe qué le habría prestado doña Cata a mi mamá, que se ponía tan nerviosa al encontrarse con ella, pero al mismo tiempo le daba gusto verla, se le notaba en la mirada, que se le convertía en un chorro de agua clara, y en la media sonrisa que no podía disimular. Doña Cata parecía no fijarse, aunque bien que le gustaba pasar por la casa, habiendo tantas calles, decía yo, pensando qué habría debajo de la falda de esa mujer.

A mamá nunca le salía el refajo porque no usaba. Viejos pendejos, qué les importa, decía cuando don Chuy Cabrera, el sastre de la esquina; don Pepe, el peluquero; o hasta Santos, el sacristán, le gritaban a la pasada, mirándola de arriba abajo: Ay Mamacita, andas a ráiz. Pero a mí me llamaba más la atención el refajo de doña Cata, que se había ido deshilachando.

Ya me alzaba del suelo metro y medio y seguía jugando a las canicas. Doña Cata también seguía yendo al mercado, sin saludar, con su paso cada vez más lento. El día que se cayó en la calle fui el único que corrí a ayudarle. Déjame, muchacho, decía ella tratando de recoger los huevos rotos y los jitomates apachurrados por su peso: había caído de cuerpo entero encima de la bolsa. Luego se sacudió, se estiró la falda, me dijo: Gracias, Luisito, y siguió su camino, con la orilla del refajo deshilachado moviéndose a su paso. En el barrio todos me decían El Pelón. Nunca entendí por qué ella me diría Luisito, ni por qué mi mamá lloró tanto cuando la del ocho vino a avisarnos que doña Cata había amanecido muerta; ni por qué, desde entonces, mamá empezó a usar refajo y dejó de trabajar de noche, en la funeraria que estaba al lado de la cantina de don Chon, el que cada que me veía me preguntaba: ¿Cómo va la escuela, hijo?

Menos entendía por qué me llamaban El Pelón, si tengo el pelo chino y abundante, no como don Chon, que parecía bola de billar. Mi amigo Polo tampoco entendía por qué había sido hijo de su papá, que era carpintero, y no del presidente de la república. Huy, Polo, yo nomás quisiera entender por qué doña Cata enseñaba diario el refajo, como si fuera manda, me hubiera gustado decirle; pero, en lugar de hacerlo, le apunté a su cacalota con todas mis fuerzas y grité: ¡Chiras pelas!

Red Escolar, México 2014